◆2006.12.02. シンポジウム発表資料◆

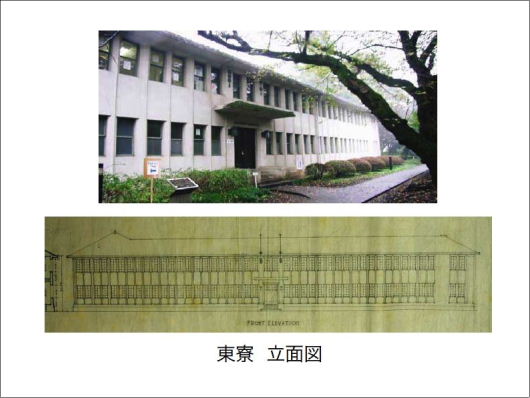

西澤英和氏「東寮・体育館の構造学的な特徴と耐震性」

(西澤英和氏:京都大学/建築構造)

※より詳細な内容を、ぜひシンポジウム全記録(PDF; 18MB)でご覧ください!

1.

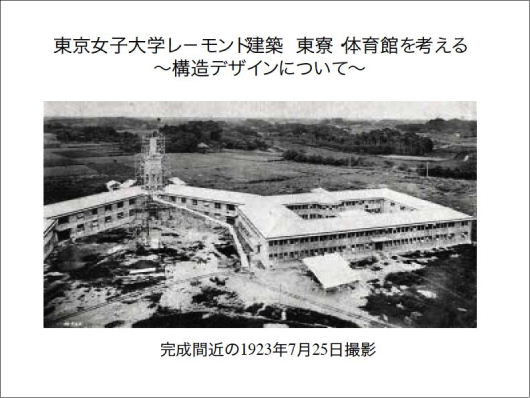

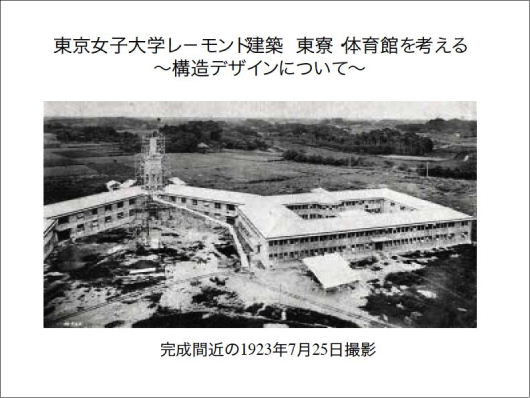

- 1923(大正12)年撮影の写真。建物はほぼ完成している。

- この約40日後に関東大震災。

- 恐らく8月末頃には屋根も葺き終わり、建物に最大加重がかかった状態で関東大震災を受けた。

2.

-

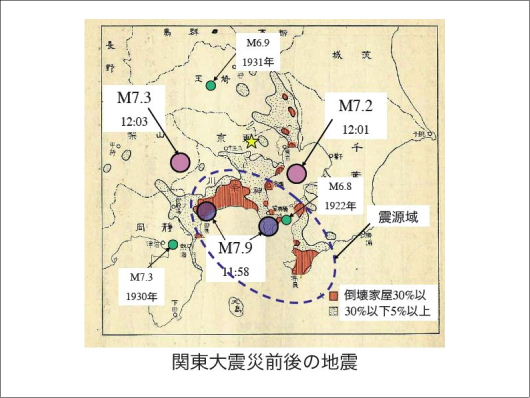

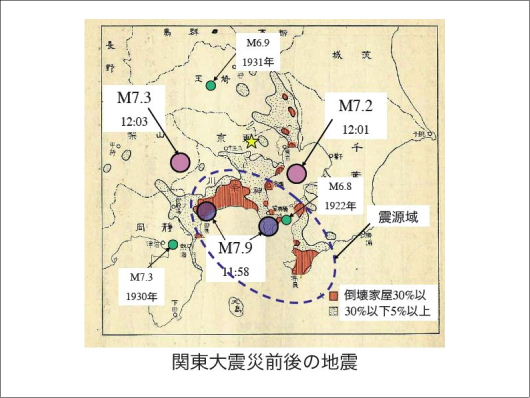

関東大震災は巨大な群発地震だった。

関東大震災前に前哨となる地震が、また、震災後に中越地震のような地震が連続して発生した。

- 1921(大正10)年、竜ヶ崎地震。マグニチュード7.0(以上)。

- 1922(大正11)年、浦賀水道地震。マグニチュード6.8。

- 1923(大正12)年、関東大震災。

- 1930(昭和5)年、北会津地震。

- 1931(昭和6)年、西埼玉で直下型地震。

-

つまり、この建物は竣工後にとんでもない地震を実にたくさん受けた。

3.

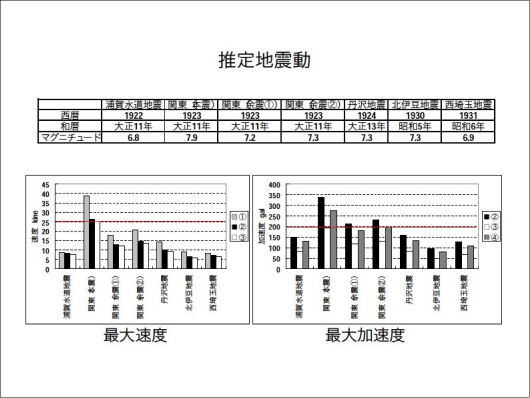

- 関東大震災は数秒の間に連動する巨大直下型地震だった。

- 1923.09.01. 12:00前に小田原付近で直下型地震発生。

- 数秒後、三浦半島の直下で地震発生。マグニチュード7.9。

- 1分後、東京湾の真ん中で神戸クラスの地震発生。

- 2分後、山梨で巨大直下型地震発生。

- 12:40頃、旧荒川河口付近で大地震発生。

- 阪神・淡路大震災はマグニチュード7.0前後、震源は神戸市付近のみ。

関東大震災の震源域は2.の図の点線部。

- 関東大震災のエネルギー放出量は、阪神・淡路大震災の約14.2倍。

- 関東大震災は連動しながら広がり、初動継続時間が約400秒。

阪神・淡路大震災の主要動は約1〜2秒。

- 関東大震災は次の年の2月頃まで余震が継続。阪神・淡路大震災は1日。

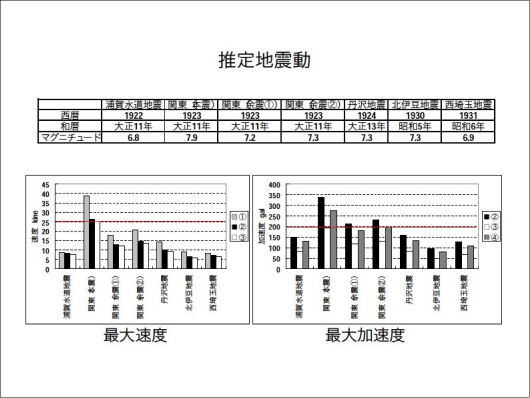

- 現在の設計震度は0.2G(=ガル、3.の図の赤い線)。

- 2.の図の☆印(=西荻窪; 東京女子大学所在地)は震央から50Kmあり、地下の硬いところで350G、その上の地盤の揺れを考慮すると400-450G位までの揺れと予想される。

まさしく震度7の"激震"。

- 構造家にとって、この建物は耐震建築の模範みたいなもの。

4.

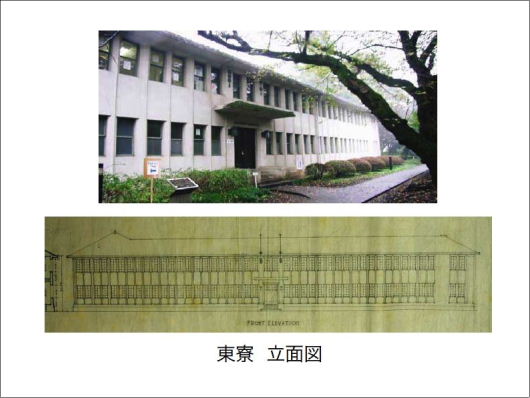

- ライト風の印象が強い。

- 柱に小気味よくリズムをつけている。

- 外から見ると高窓が廂に近接している。ありそうでないデザイン。

5.

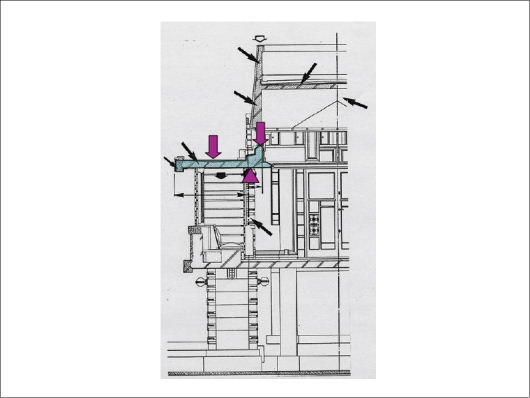

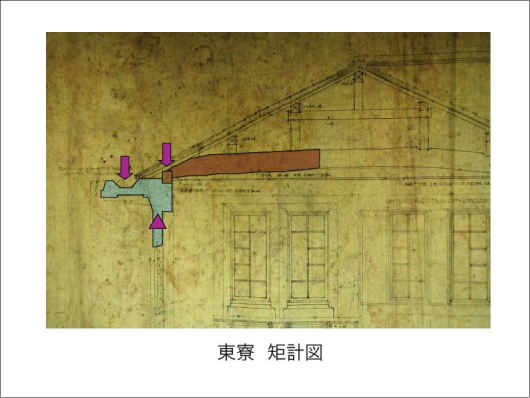

- 非常に面白い構造。

廂は、外から見ると高窓のラインだが、部屋内は棹縁(さおぶち)天井が仕込んである。

部屋の高さは確保しつつ、外見は低く見せている。

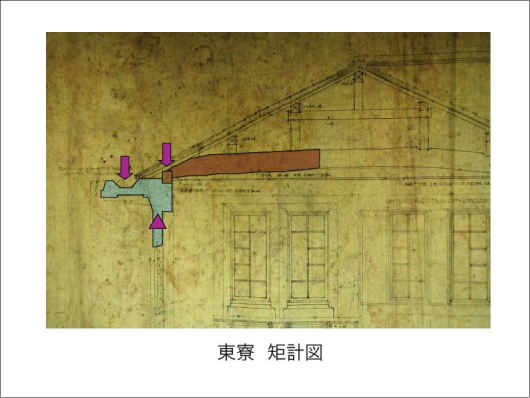

- 興味深いのはL型軒先の要素。

木造の梁を受けている敷桁(しきけた; 棟木に直交する部材を梁、平行する部材を桁という。図5.の左から2本目の下向き矢印で示されている要素)が柱の芯から部屋側にずらしてある。

日本のお寺などと同じ一種の桔木(はねぎ)構造(天秤の原理で柱にかかる荷重のバランスをとる構造)。

つまり、室内側の瓦屋根の荷重とRC(鉄筋コンクリート)の廂部分の荷重のバランスをとっている。

巧妙な構造デザイン。

- 木造の敷桁とRCスラブの廂とを「ボルトで縫うこと」と書いてある。

大梁の先端がRCスラブの外側に出てこないよう兜蟻(かぶとあり)という組み方に仕掛けてある。

これは京風の建物でよく使う近世の工法。

-

屋根の熨斗(のし)部分(左右の棟を納める屋根の最上部)の瓦の積み方が独特。

平瓦を葺きあげた上に三角形のガンブリ(かぶせ瓦)を載せ、その上に丸いガンブリを1枚載せているだけ。

和風建築では普通はやらない方法。

日本の職人さんが随分苦労して作ったようだ。

「和のうまさ」が効いている。

6.

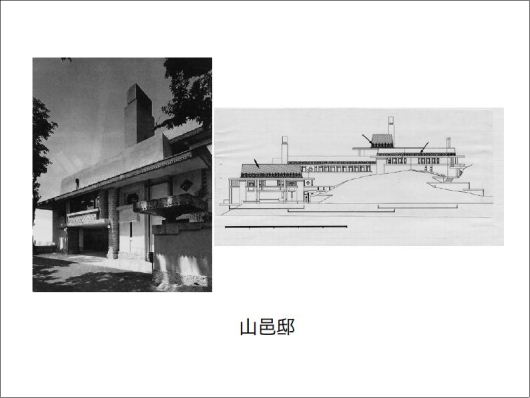

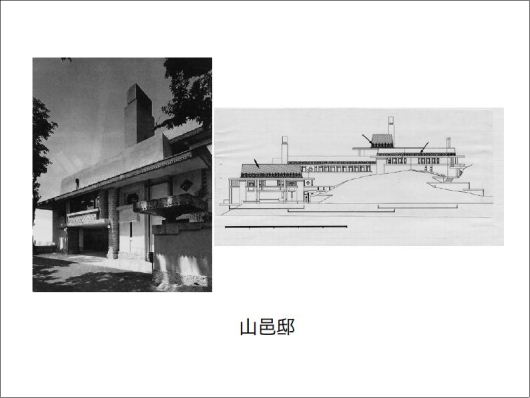

- このような和風の手法は、フランク・ロイド・ライト設計の山邑邸に使われた手法と殆ど同じ。

7.

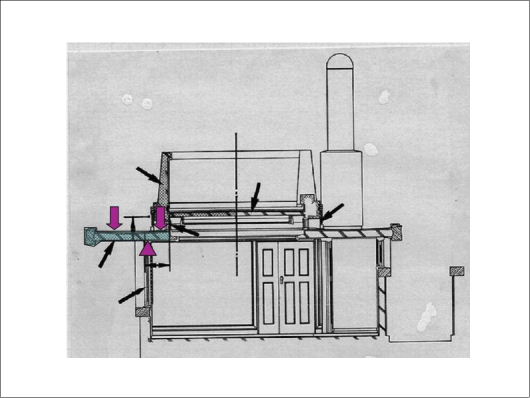

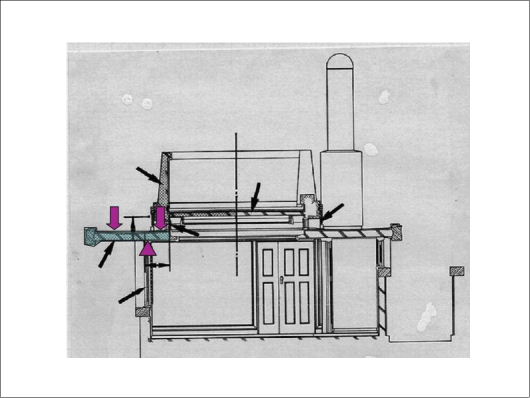

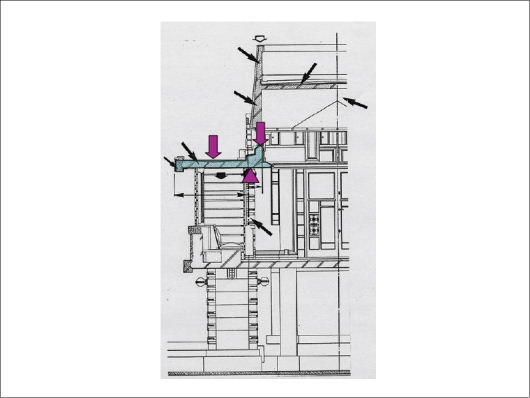

- 山邑邸住居部分の構造。

東寮と殆ど同じ作り。

- 外側に桔(は)ね出しの廂を作り、パラペットの立ち上がりから少し芯をずらした位置に壁柱を置いておく。

山邑邸のRCスラブを東寮の木造の梁に、パラペットを瓦屋根に置き換えると、まさにライトの技法そのもの。

- 普通の建築家はここまで凝れない。

- 東寮の屋根をRCにせずに木造にしたメリットは荷重。

木造は重量を1/5程度にまで減らせるので、地震に対しても断然有利。

計算し尽くした上で軽やかに造るという考え方を採用したのだろう。

8.

- 山邑邸で特に有名な応接間の部分。

- ここも桔木構造の繰り返し。

- RCでこういう建物はライトぐらい。

ライトはこの辺を隠すのでデザインばかり注目されるが、この種の造形は構造を知り尽くした人間でないとできない。

- 帝国ホテル、山邑邸、東京女子大に連なる構造技術の系譜は、ライトの右腕としてのレーモンドの流れにも重なる。構造の考え方が非常によく似ている。

- 兵庫県南部地震では、山邑邸の下を流れる芦屋川対岸で直下型地震の断層活動が発生したらしい。

背の低いタンスが前方ではなく側方に転んだ程の強烈な(1Gどころではない)地震力を受けてなお「損傷軽微なり」で、打ち接ぎ等が損傷した程度だった。

レーモンドの建物も基本的に同じ頑健さを持っている。

9.

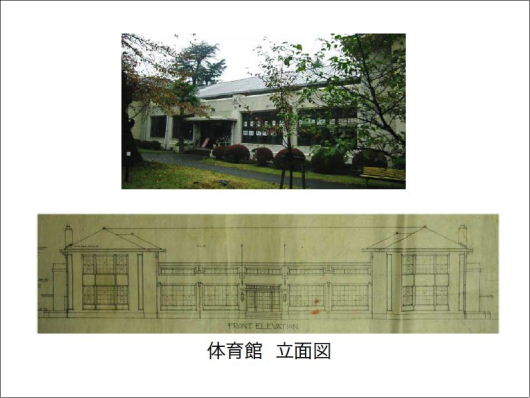

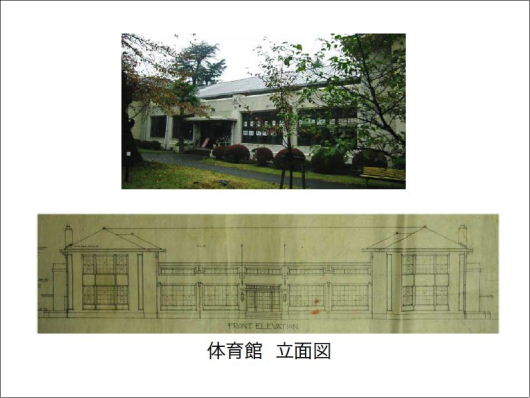

- 身を潜めた低い形になっている。通常の体育館なら高くする。

10.

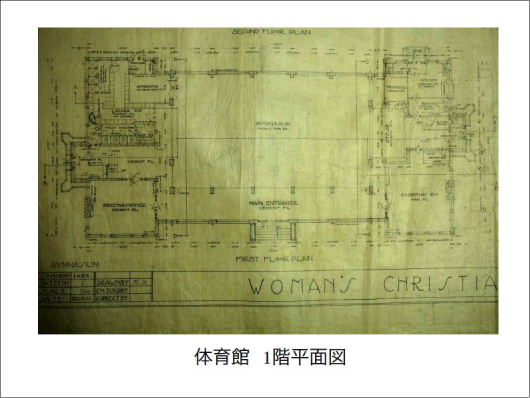

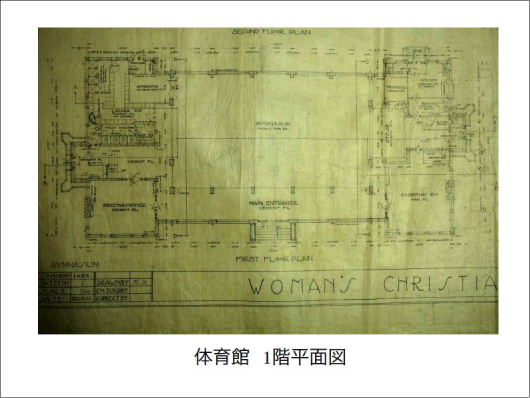

- 非常によくできた形。

ツインコアにして、真ん中に大空間を入れている。

- 非常に合理的な構造。「徹底的に技を盗め!」という気持ちになるもの。

11.

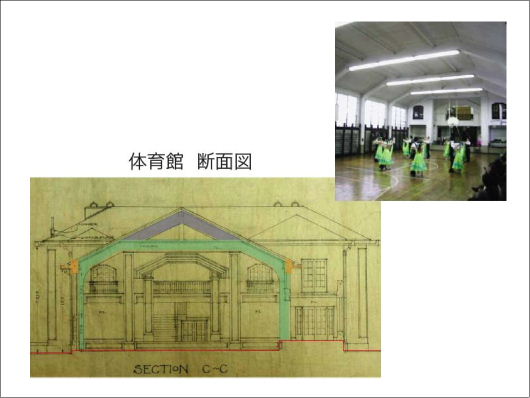

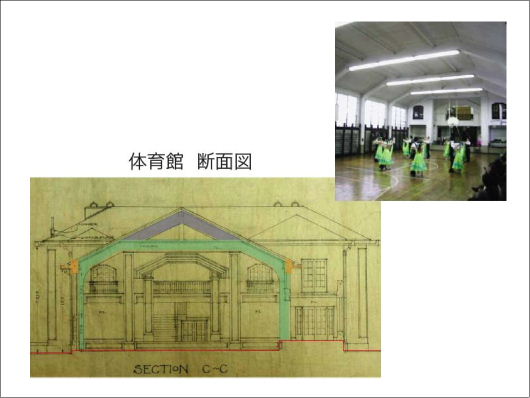

- 断面図。

- アーチ構造の部分と、三角形構造の部分がある。

天井は木造。

屋根が軽いシーリングコンクリートなのかは不明。

- 体育館内部を見ると、下から見える大梁(天井を横断して平行に渡されている梁。アーチ構造天井部分)に繋ぎの鉄パイプか何かが入っている(天井の中央部、大梁に直交して3本渡されている)。

それ以外に各アーチを横に繋ぐのは基本的に窓の上の梁だけだが、これが窓から見えるのは野暮。

このためか、窓を天井ギリギリまで上げるために梁型を少し外へ出している。

- この建物は階段で上がって、それから降りる作り。

外観を低くするデザイン面の狙いとともに、やはり地震を考慮していると思われる。

- 中央の大スパンの部分については、相当な軽量化の工夫をしていると思われる。

- レーモンドのきめ細かい、計算しつくした耐震的な配慮と構造技量が感じられる。

12.

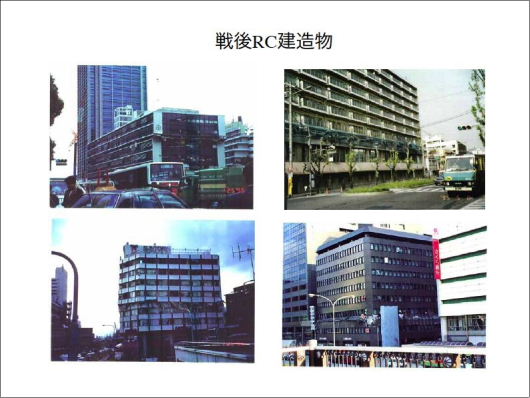

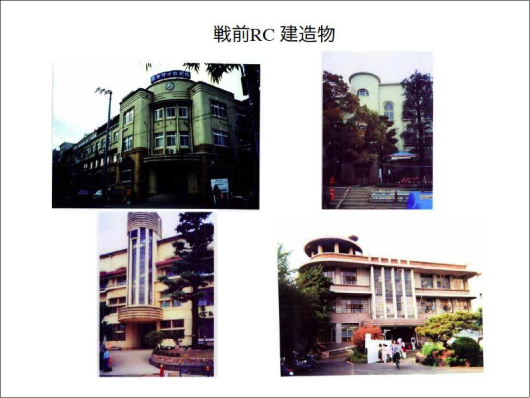

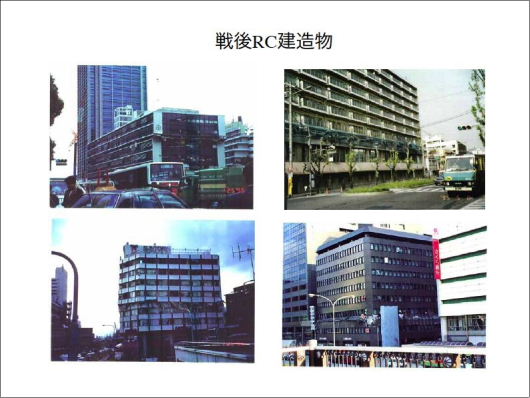

- 阪神・淡路大震災ではすさまじい数の鉄筋コンクリート造の建築が壊れた。

それらは戦後モダニズム建築ばかり。

- 多くの専門家がこのことに口を閉ざしている。

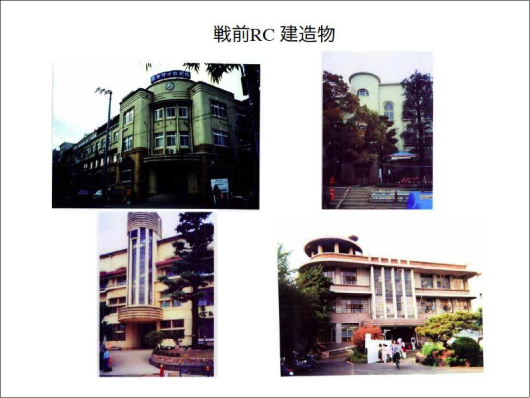

13.

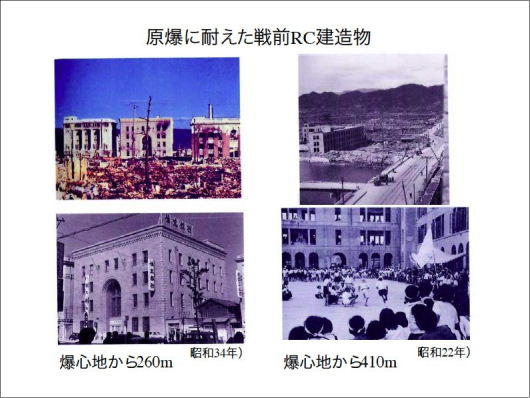

14.

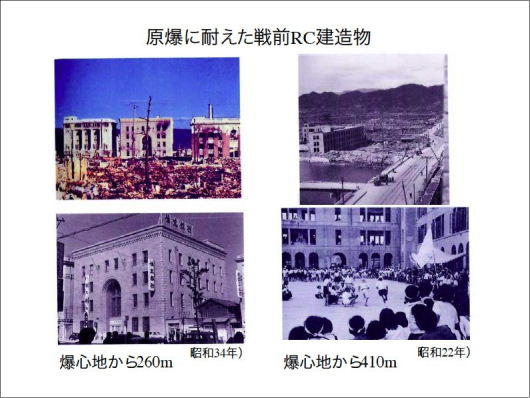

- 広島の爆心地の直後の写真を見ると、基本的に戦前のRC造の都市建築は一棟も破壊されていない。

- 原爆ドームから見た小学校。

昭和34(1959)年撮影。

- 運動会の様子。

昭和22年撮影。

爆心地付近でRC造りの建物の内部にいて、生き残った方もずいぶんあった。

- しかし、不思議なことに、耐震診断の結果「潰れる」という判定が出たと言って一生懸命に潰している。

15.